関西人の私が熱い食べ物が食べたい、

と言えば熱いうどん(関西風)が食べたくなるものです。

あつあつのつゆが胃袋の中で暴れまくる様子はまさに感涙ものの至福ですね!

ところで私の出身である、関西風のうどんと言えば、

甘く味付けしたダシの味が強くて美味しいつゆにつけて食べます。

ところが全国的には讃岐や関東のようにいろいろなうどんの食べ方がありますが、

どのような食べ方があるのでしょうか?

うどんは日本の歴史に根付いている食べ物だけあって、

日本国内における地方のうどんにはいっぱい種類がありました!!

皆さんはどれだけ食べたことがありますか??

日本のいろいろなうどんの種類

稲庭うどん

・稲庭うどん

秋田県南部で作られている、手延べ製法の干しうどん。

日本三大うどんのひとつに数えられています。

甘ったれうどん

・甘ったれうどん

宮城県蔵王町で作られているうどん。

小麦は北海道産を使用している。

麺の上に刻み葱と卵黄を乗せ、

甘みのあるタレを混ぜて食べます。

ひっぱりうどん

・ひっぱりうどん

山形県の郷土料理。

茹で上がったうどんに納豆やサバ缶などを

混ぜて作ったたれを使って食べます。

「ひきずりうどん」とも呼ばれています。

おっきりこみ

・おっきりこみ

小麦の二毛作によって

粉食文化が伝統的に根付いている、

群馬県や埼玉県北部・秩父地方で

食されている野菜煮込みうどん。

上州うどん

・上州うどん

油揚げとネギが入った温かいつゆにつけて食べる。

麺は平たくて縮れている。

ひもかわうどん

ひもかわうどん

・ひもかわうどん

群馬県桐生市を中心とした地域で食べられている。

麺は「ひもかわ」と呼ばれ、薄くて幅広い平麺である。

「帯うどん」とも言う。

群馬県は小麦の生産が豊かなため、

伝統的に様々な種類の粉食が食べられている。

館林のうどん

・館林のうどん

群馬県館林市は日清製粉グループ本社の

前身の「館林製粉」発祥の地であり、

東毛地方は小麦の産地であることから、

伝統的にうどんを食する文化が広まっていました。

乾麺が中心で、変わりうどんが多数あり、

個人店の中には「まゆ玉」が入ったうどんもあるようです。

水沢うどん

・水沢うどん

群馬県渋川市伊香保町水沢特産のうどん。

生地を捏ねてから伸ばすまでの間に

熟成期間を経て作る。

麺は細めでコシがあるのが特徴。

耳うどん

・耳うどん

栃木県佐野市(旧葛生町)仙波における郷土料理。

麺は細長い麺ではなく、

耳に見える形をしたすいとんのような塊を使用し、

関東風の濃い醤油味の汁で食べる。

加須うどん

・加須うどん

埼玉県加須市で食べられており

郷土料理となっているうどん。

不動ヶ岡不動尊總願寺の門前で、

参拝客に振る舞っていたといわれる。

冷汁うどん

・冷汁うどん

埼玉県秩父市など県西部、大宮市、川越市、加須市周辺で、

主に夏に食される家庭料理にもなっているうどん。

つけ汁はすり胡麻や味噌による味付けが多く、

さらに野菜などを入れ、冷水やだし汁を混ぜたつゆに漬けて食べる。

すりたての胡麻を元とする方言で「すったて」「つったて」とも呼ばれている。

武蔵野うどん

・武蔵野うどん

かつての武蔵国地域を中心とした伝統のうどん。別名「手打ちうどん」。

地粉を使った、コシが強くて黒っぽい麺のうどんが多い。

かつては小麦の生産が多かったために

広く作られ食べられていた。

この地域の旧家では冠婚葬祭には必ずうどんを出したという。

ほうとう

ほうとう

ほうとう

・ほうとう

山梨県全域で作られている郷土料理。

生地はコシが求められず、また塩を練りこまない。

太くて長い生麺の状態から、かぼちゃや根菜類など

季節の野菜をメインとした具材が入った

味噌仕立ての汁に入れてから煮込むため、

ほうとうの特徴である、汁にとろみがでる。

おやきやおねりと言った粉食料理と認識されており、

一般にはうどんの範疇とは認知されてはいないようです。

吉田のうどん

・吉田のうどん

山梨県富士吉田市で作られる郷土料理。

麺は硬くて非常に強いコシが特徴。

うどんを噛み切るのが大変で顎が疲れる、なんてことも。

煮干や鰹節を出汁とした味噌あるいは醤油味の汁で食べる。

具材はキャベツと馬肉が入っており、

汁は煮干の出汁や、椎茸の出汁がよく使われる。

また、「すりだね」と呼ばれる各店独自に調理された唐辛子の薬味が用意されている。

富士吉田市の特徴として、

・高原なので気温が低め

・富士山の噴火の影響で土壌がやせているため稲作には不向き

以上の理由により、麦作が行われて粉食料理が作られていました。

おしぼりうどん

・おしぼりうどん

長野県埴科郡坂城町周辺で作られる郷土料理。

ねずみ大根という辛い大根をすりおろした汁に

信州味噌を溶かしてつゆを作り、

それにうどんをつけて食べる。

氷見うどん

・氷見うどん

富山県氷見市で作られており、手延べの細い麺が特徴で、

秋田の稲庭うどんのように油を塗らずに延ばしていき、

手打ちうどんのように足踏みを行うのも特徴。

加賀藩献上御用うどんとして藩政期より250年以上の歴史があります。

小松うどん

・小松うどん

石川県小松市で作られる細くてのどごしが特徴のうどん。

製法の特徴は足で踏んで練る作業を手で練り、炭火で乾燥させる。

生うどんが食されいる。

ころ(香露)うどん

・ころ(香露)うどん

名古屋の冷やしうどん。

伊勢うどん

伊勢うどん

・伊勢うどん

三重県伊勢市周辺に伝わる、

極太の麺を柔らかくゆで、黒くて濃厚なタレを絡めて食べる。

かすうどん

・かすうどん

大阪の南河内地域で食べられてきたうどん。

つゆの中に、細切れにして油で揚げた牛の小腸(ホルモン)、

つまり「油かす」が入っていて、肉の独特の風味がする。

大阪市内では2000年代に入ってから、

このうどんを出す店が増えている。

こぶうどん

・こぶうどん

関西では定番のうどんメニュー。

「とろろ昆布」か「おぼろ昆布」をうどんに乗せて食する。

関西では昆布を「こぶ」と呼ぶことが多く、

さらに「とろろうどん」、「おぼろうどん」とも呼ぶ。

備中うどん

・備中うどん

別名、「鴨方うどん」、「備中鴨方うどん」、「かも川うどん」。

岡山県浅口市鴨方町およびその周辺で食されている。

うどん料理の名称ではなく、うどん麺の名称である。

この地域は、伝統的に手延麺の産地であり、

手延そうめんや手延ひやむぎとともに手延うどんも製造されてきた。

そこで手延べうどん麺に関しては、生産量は日本一である。

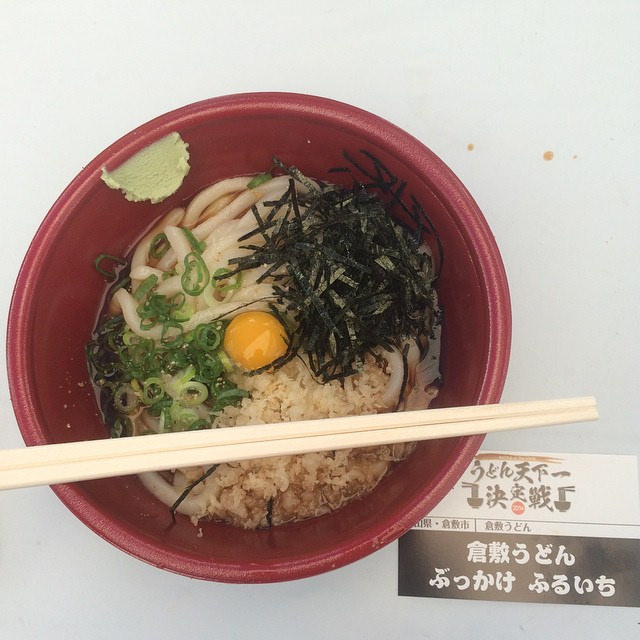

倉敷のぶっかけうどん

・倉敷のぶっかけうどん

江戸の蕎麦を由来とする汁であり、

うどんの上にバリエーション豊かな具材や薬味を乗せ、

それに濃く甘味が強い汁をかけたるのが特徴。

古くから倉敷の地で食べられていた郷土料理であり、

さらに倉敷名物として売り出されて定着した。

しのうどん

・しのうどん

岡山県倉敷市の玉島にある

曹洞宗の名刹・円通寺の修行僧が、

江戸時代に食していた「一筋一椀」と呼ばれるうどんの別称です。

鳴門うどん

・鳴門うどん

徳島県鳴門市を中心に食べられているうどん。

腰がほとんどなく細い麺。

たらいうどん

・たらいうどん

徳島県北東部の阿波市土成地区の郷土料理。

うどんをゆで汁ごと大きなたらいに入れて、

そのたらいを囲みながら、つけ汁に付けて食べていた。

つけ汁の出汁には川魚(じんぞく)が使われていたが、

現在じんぞくを使っている店舗は少ない。

讃岐うどん・しっぽくうどん

・讃岐うどん・しっぽくうどん

讃岐うどんで有名な香川県は、

県民一人あたりのうどん消費量がトップです。

食感がツルリと滑らかな事が特徴で、

トッピングや食べ方は多種多様な品目があるのは

周知の通りです。

しっぽくうどんもこの一部。

博多うどん(福岡うどん)

・博多うどん(福岡うどん)

福岡・北九州方面で食べられている、腰が柔らかいものが多いうどん。

汁は魚介を中心に使用して薄口醤油で仕上げている。

具は「丸天」や「ごぼ天」が多い。

また、薬味には柚子胡椒が用意されている。

丸天うどん

・丸天うどん

福岡県を中心とした地域のうどん。

薩摩揚げに似た、魚のすり身を丸形にして

油で揚げた練り物(揚げ蒲鉾)を乗せて食する。

現地では揚げた蒲鉾のことも「天ぷら」と称することから、

九州地方では、「天ぷらうどん」を指す場合、

この丸天うどんのことを指すことがある。

ごぼう天うどん(ごぼ天うどん)

・ごぼう天うどん(ごぼ天うどん)

福岡県を中心にした地域のうどん。

うどんの上に笹がきごぼうをかき揚げにした

天ぷらが乗っている。

九州北部地方の店舗では大方、取り扱っている。

かしわうどん

・かしわうどん

福岡県を中心とした九州北部ではおなじみである、

鶏肉の出汁に鶏肉のそぼろ(西日本の言い方では鶏肉をかしわと言う)を散らしたうどん。

鳥栖駅のかしわうどん

・鳥栖駅のかしわうどん

福岡県を中心とした九州北部定番のうどん。

鶏肉のだしを使い、鶏肉のそぼろ

(この地方の方言で鶏肉をかしわと呼ぶ)を

うどんの上に散らしている。

特に駅弁のかしわめしで有名なJR九州小倉駅から折尾駅、博多駅を経て

鳥栖駅にかけての駅立ち食いうどん店では

「かしわ無しで」と注文しないと、ほぼ全てのうどんに、

このかしわがトッピングされているそうです。

(「かしわうどん」=「かけうどん」のようなもの)。

大分県などでは鶏肉を煮付けたブロック状のものが載せられたものを言うそうです。

五島うどん

・五島うどん

長崎県五島列島で産するうどん。

生地を棒に8の字にかけていくので、

そうめんや稲庭うどんのような手延べ製法で作られる。

このため普通のうどんより細く、断面が丸いのが特徴。

あごだしうどん

・あごだしうどん

長崎県のうどん。出汁は当地で獲れるトビウオで出汁をとる。

かつおだしよりあっさりした味。

奈良時代の文献に「麦縄」としてうどんがあり、

長崎の五島うどんや島原そうめんに見られる

「手延製法」であると考えられています。

ごまだしうどん

・ごまだしうどん

大分県の佐伯市発祥のうどん。

焼いたエソ類等の魚の身、ゴマをすり潰し、

醤油等を混ぜた「ごまだし」を湯に溶いてつゆとして用いる。

やせうま

・やせうま

大分県の麺料理。

うどんの弾力ある食感を生かし、

平たい麺に砂糖ときな粉をかけて食する。

魚うどん(ぎょうどん)

・魚うどん(ぎょうどん)

宮崎県日南市周辺の郷土料理である。

トビウオのすり身に小麦粉・片栗粉・卵・塩を加えて麺状にしたうどんで、

出汁もトビウオの他、いろいろな魚からとる。

一般的に宮崎県のうどんの麺は柔らかくてコシがないが、

魚うどんの麺はコシが強い。

うわ・・・調べなければよかったと思う位に種類が多いですね(^_^;)

でも言いかえれば、ほんとにうどんは

日本を代表する食べ物だと言えるのではないでしょうか!!

これで日本各地を旅行する楽しみの一つが増えましたね(^o^)v

これだけ書いたらやっぱりうどんが食べたくなったので、

今日は私が大好きな「きつねうどん」をいただきました!!

う~ん、関西人にとってやっぱり

「きつね」がのったうどんは至高の一品ですね!!